秋風を探す散歩~道保川公園×横山公園~

8月23日頃から9月6日頃は処暑(しょしょ)と呼ばれ、

暑さが落ち着くことを意味します。

春夏秋冬の4つの分類からさらに6つにわけた暦を二十四節気と言います。

着物を普段から着ていた時代では、この時期には麻の素材の着物をしまい、

次の節気の白露(はくろ)まで夏を名残惜しみ帯だけ麻を選ぶなどの風習があったそう。

衣食住と自然がより近くにあったころの素敵な感覚です。

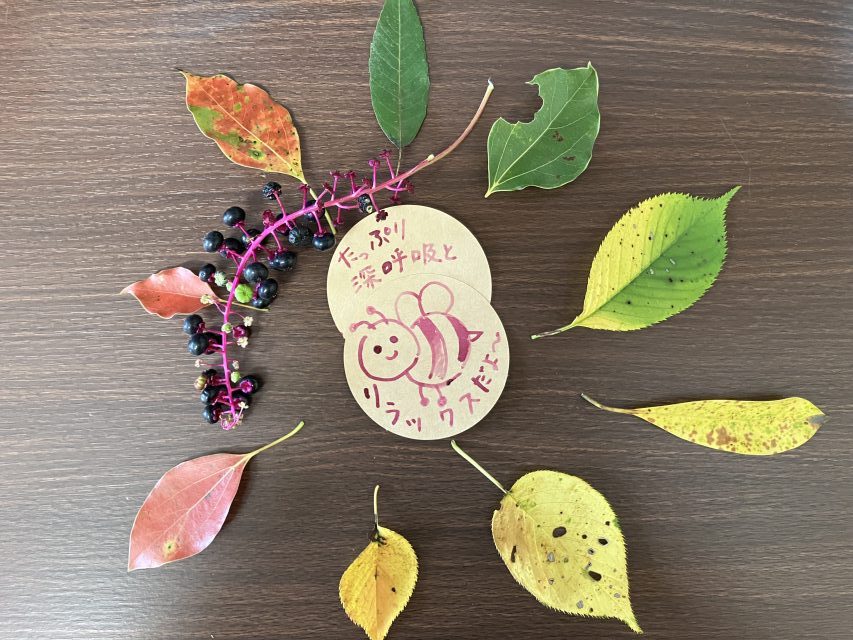

夏の疲れの癒しには

養生法で良く聞く言葉に「清熱解暑(せいねつげしょ)」また心(しん)の養生が夏の

体を労わるポイントだそうです。

心とは心臓のことだけではなく「こころ」や巡りのこと。

汗で抜けていくのは「心気」(しんき)とミネラル。

暑いだけでイライラしがちですが少しゆったり穏やかに深い呼吸と

心気を巡らすものを選びたいですね。🍃

暑さで心配でしたが

みつばちウェルカム花壇のひまわりが大きくなってきました。

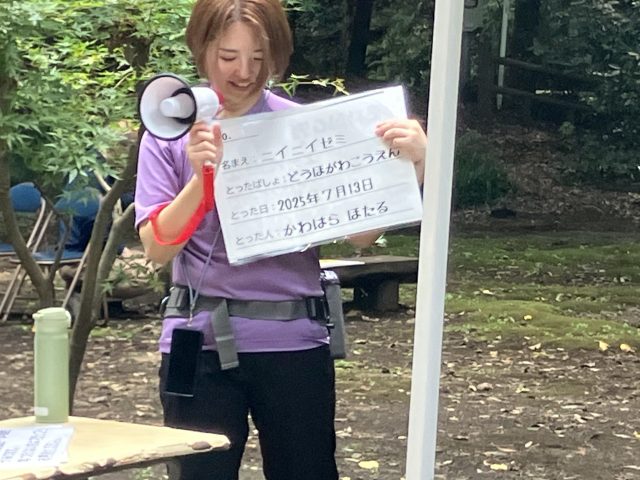

お隣の横山公園で「はち育」をされているスタッフさんによると、

みつばちが集めてくれるお花によって味、香りが変わってくるそう。

毎回少しずつ違う味を楽しめる自然の恵みに感謝ですね。✨

蜂蜜の栄養成分は糖質(即効性のエネルギー源)を主成分とし、

ビタミンB群(代謝を助ける)、ビタミンC(免疫力向上)

ミネラル(体の様々な機能をサポート)、アミノ酸(筋肉や組織の生成)、酵素(消化を助ける)などなど様々な栄養成分があります。

また、心理的な作用としてはストレスの緩和、脳内で「幸せホルモン」と呼ばれる

セロトニンの生成を助けるそうです。

まさに夏のイライラや暑さで気力が出ないときの助けにすごくいいですね!

道保川公園のお隣の横山公園では「よこやまハニー」を(不定期)販売しています。今は完売しているようですが、次の販売が楽しみですね。

夏の疲れの癒しにぜひご利用ください☺

この写真は、足に植物の花粉を付けてきたミツバチちゃん♪

よく見ると…

どこか涼しさも感じさせるような風情を感じます。

そして!右足を上げて、お相撲さんのような構え。

なんだか黄色いポンポンをつけているみたいで、とっても可愛らしく幸せな気分になりますね。

暦上は秋だけど

まだまだ暑い日が続きそうです。

朝夕に谷風や山風が吹き時折涼しいですが、公園内の涼しい場所を探すのが一苦労。

今日も風の通り道をさがして秋の気配を待ちわびるスタッフでした🍁